AR-Info-Punkte

Info-Punkt 1 "Baracke und Torwache"

Der rote Winkel im Straßenpflaster markiert die Grundmauer der ehemaligen Baracke für etwa 90 Musketiere. Zwischen Tor und Kaserne befand sich das Gebäude der Torwache.

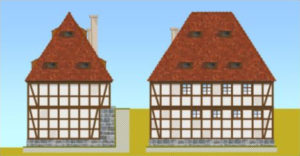

Direkt hinter dem Tortunnel stand das Wachgebäude. Das einstöckige Fachwerkhaus fällt durch das vorkragende Stockwerk und die Holzstützen auf. Diese Bauweise ermöglichte es, in dem vor Regen geschützten Bereich die Vorderladergewehre der Musketiere aufzustellen, die gerade nicht auf Wache standen. Die Schwarzpulverwaffen waren gegenüber Feuchtigkeit sehr empfindlich. Da das Wachgebäude ständig besetzt sein musste, war auch ein Raum heizbar.

Direkt hinter dem Tortunnel stand das Wachgebäude. Das einstöckige Fachwerkhaus fällt durch das vorkragende Stockwerk und die Holzstützen auf. Diese Bauweise ermöglichte es, in dem vor Regen geschützten Bereich die Vorderladergewehre der Musketiere aufzustellen, die gerade nicht auf Wache standen. Die Schwarzpulverwaffen waren gegenüber Feuchtigkeit sehr empfindlich. Da das Wachgebäude ständig besetzt sein musste, war auch ein Raum heizbar.Die Mannschaftsbaracke bestand eigentlich aus mehreren einzelnen Fachwerkgebäuden, die alle den gleichen Grundaufbau hatten. Von einem Flur gingen im Erdgeschoss und im Stockwerk links und rechts je ein Zimmer ab. In den ersten 50 Jahren hatten in einem Zimmer jeweils mehrere Musketiere ihr Quartier. In den folgenden Jahren bis zur Eroberung der Festung durch die Franzosen lebten in den Räumen zunehmend Soldatenfamilien. Auffällig an dem Gebäude sind die fehlenden Schornsteine. Eine Heizung gab es in der Baracke nicht.

Expertentext und 2D-Grafiken: Jörg Reimann

Info-Punkt 3 "Festungstor"

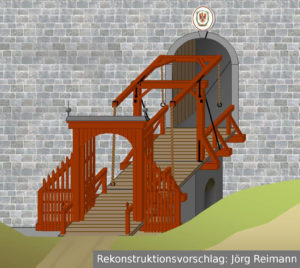

Das Festungstor war durch eine Klappbrücke und ein Palisadentor gesichert. Im Tortunnel befanden sich vier weitere Holztore und ein Fallgitter.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Verschleierung der Wegführung zum Tor gelegt. Jede Toranlage war ein Schwachpunkt der Festung und galt als Hauptangriffsziel. Deshalb musste der Gegner, so lange wie möglich, über die Lage des Einganges im Unklaren gelassen werden. Ein geradliniger Zugang war somit undenkbar. Aus diesem Grund schlängelte sich der Weg mehrfach gewunden durch das Festungsvorfeld.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Verschleierung der Wegführung zum Tor gelegt. Jede Toranlage war ein Schwachpunkt der Festung und galt als Hauptangriffsziel. Deshalb musste der Gegner, so lange wie möglich, über die Lage des Einganges im Unklaren gelassen werden. Ein geradliniger Zugang war somit undenkbar. Aus diesem Grund schlängelte sich der Weg mehrfach gewunden durch das Festungsvorfeld.Unterhalb der Westbastion vereinten sich die Wege, die von Blankenburg und Halberstadt zum Regenstein führten. Hatte der Besucher diesen Punkt erreicht, wurde er kontrolliert und nach seinem Anliegen gefragt. Das eigentliche Festungstor konnte er von hier aus noch nicht sehen. Erhielt er die Erlaubnis, die Festung zu betreten, gelangte er nach etwa 100 Schritten an den 9 bis 10 Meter breiten Hauptgraben vor dem Tor.

An der feldseitigen Grabenwand, stand ein hölzernes Lattentor. Dahinter musste eine Zughebelbrücke, deren hölzerne Konstruktion mitten im Graben auf einem gemauerten Sockel stand, passiert werden.

Der eigentliche Tordurchlass im Festungswall war durch zwei Torflügel gesichert. Darüber befand sich ein Tonnengewölbe, das diesen sensiblen Bereich gegen Steilfeuerbeschuss sicherte. Im Tortunnel waren zwei weitere Tore eingebaut. Schließlich konnte noch ein massives Gitter von der Decke geklappt werden. Am Ende des Torbereiches befand sich ein viertes zweiflügliges Tor. Danach bog der Zufahrtsweg scharf nach rechts ab. So wurde verhindert, dass der Angreifer direkt durch den aufgebrochenen Tortunnel in das Festungsinnere schießen konnte.

Die Festungsmauer im Torbereich hatte eine Streitmauer mit eingearbeiteten Schießscharten. Oberhalb des Tores standen zwei Kanonen, die das gesamte Vorfeld im Zugangsbereich unter Feuer nehmen konnten.

Der Wappenstein mit der Regensteiner Hirschstange über dem Eingangstor stammt nicht aus der Festungszeit. Er wurde erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts angebracht als die Toreinfassung den gegenwärtig noch vorhandenen Treppengiebel erhielt.

Expertentext und 2D-Grafiken: Jörg Reimann

Info-Punkt 4 "Musketiertreppe"

Die Musketiertreppe wurde direkt aus dem Felsen gearbeitet. Jedes Podest bot genügend Platz für zwei Soldaten. Einer konnte feuern, ein zweiter Soldat konnte inzwischen seine Muskete laden.

Die Höhenunterschiede auf dem Regenstein machten es erforderlich, Rampen und Treppen anzulegen. Wo es möglich war, nutzte man den felsigen Untergrund, um die Stufen herauszuarbeiten. Die Musketiertreppe ist mit mehreren Podesten versehen, auf denen jeweils zwei Soldaten Platz fanden.

Die Höhenunterschiede auf dem Regenstein machten es erforderlich, Rampen und Treppen anzulegen. Wo es möglich war, nutzte man den felsigen Untergrund, um die Stufen herauszuarbeiten. Die Musketiertreppe ist mit mehreren Podesten versehen, auf denen jeweils zwei Soldaten Platz fanden.Ein Musketier konnte durch die Schießscharte feuern und der andere seine Waffe laden.

Eine Treppe führte mit jeweils 2 bis 3 Stufen von einem Podest zum nächsten. Die feldseitige Felswand gibt einen Beleg für die Stärke der Streitmauer von 1,10 Meter.

An einigen Stellen ist sogar der untere Teil der x-förmigen Schießscharten im Felsen erhalten geblieben. Dadurch bietet die Musketiertreppe mehrere Anhaltspunkte für die baulichen Merkmale der Festungsmauern und ist somit ein wichtiger Baustein für die Rekonstruktion der ehemaligen Festungsanlagen auf dem Regenstein.

Expertentext und 2D-Grafiken: Jörg Reimann

Info-Punkt 5 "Artilleriekaserne"

Unter dem Dach der Artilleriekaserne befanden sich das „Luftmagazin“, in dem Schießpulver lagerte, das Artillerielaboratorium, wo Munition und Feuerwerk hergestellt wurden, und die Unterkunft der Artilleristen.

Etwas abseits, auf der Südwestbastion, lag die eingeschossige Artilleriekaserne, die Wirkungsstätte der Feuerwerker. Das große Gebäude hatte einen rechteckigen Grundriss und lag in einer Geländevertiefung, die sich heute noch deutlich abzeichnet. Nur das Satteldach schaute über die innere Festungsmauer hinaus. Von der südlichen Außenfront war das Bauwerk kaum zu sehen. Das beheizbare Fachwerkhaus diente nicht nur der Unterbringung der Artilleristen, sondern auch als Laboratorium zur Anfertigung von Munition.

Etwas abseits, auf der Südwestbastion, lag die eingeschossige Artilleriekaserne, die Wirkungsstätte der Feuerwerker. Das große Gebäude hatte einen rechteckigen Grundriss und lag in einer Geländevertiefung, die sich heute noch deutlich abzeichnet. Nur das Satteldach schaute über die innere Festungsmauer hinaus. Von der südlichen Außenfront war das Bauwerk kaum zu sehen. Das beheizbare Fachwerkhaus diente nicht nur der Unterbringung der Artilleristen, sondern auch als Laboratorium zur Anfertigung von Munition.Diese Tatsache war sicherlich ausschlaggebend für die Standortwahl. Im Falle einer Explosion wäre der Schaden nicht so groß gewesen, da die Trümmerteile überwiegend im Bereich der sonst nicht genutzten Südwestbastion und ihres unmittelbaren Umfelds niedergegangen wären. Aus diesem Grund wurde wohl auch der Bereich unterhalb der Bastion bis zum Tor nie bebaut. Die Artilleriekaserne bestand aus dem Artillerielaboratorium, wo Munition und Feuerwerk hergestellt wurden. Die Artilleristen hatten die Aufgabe, sämtliche Munition für Kanonen und Gewehre herzustellen. Dazu zählen Beutel- und Traubenkartätschen, Treibladungen für Vollkugeln und Papierpatronen für die Infanteriegewehre. Außerdem wurden für Lustbarkeiten Raketen, Schwärmer und Feuerräder gefertigt.

Die Laboratorien befanden sich im mittleren Teil des Gebäudes. Sie waren beheizbar, da sie ganzjährig genutzt wurden. Die Befeuerung der Kachelöfen erfolgte aus Brandschutzgründen wohl über einem Gang an der Nordseite, der durch mehrere Schießscharten auch der Verteidigung diente. Ein Eingang mit Windfang bildete den einzigen Zugang zu den Laboratorien. Zahlreiche Fenster brachten genügend Licht in die Werkstatträume. Die Verwendung von Kerzen oder Öllampen war natürlich streng untersagt. Der geräumige Dachboden bot Platz für die Lagerung von Patronen-, Kartusch- und Raketenhülsen sowie dem zur Herstellung notwendigen Material als auch zum Trocknen von Lunten und Zündschnüren. Im „Luftmagazin“ an der Westseite der Kaserne wurde in Friedenszeiten das notwendige Schießpulver in Holzfässern gelagert. Deshalb wird es auch Friedenspulvermagazin genannt. Es besaß einen separaten Eingang, der mit einem Windfang versehen war. Während der Sommermonate wurden die Pulverfässer auf der Bastion Friedrichsburg gelüftet und gesonnt, damit das Schwarzpulver möglichst trocken blieb. Anderenfalls wäre es unbrauchbar. Um die Zerstörungskraft bei einer Explosion des Pulvermagazins zu mindern, wurde das Gebäude in eine Senke gebaut und zusätzlich mit Erdwällen umgeben. Am östlichen Rand des Gebäudes befand sich wahrscheinlich die Unterkunft der Artilleristen. Sie achteten strikt darauf, dass kein Unbefugter das Gelände betrat.

Expertentext und 2D-Grafiken: Jörg Reimann

Info-Punkt 13 "Garnisonkirche 1737"

Das Sandsteinfundament markiert den Grundriss der Garnisonkirche von 1737. Der Vorgängerbau auf dem Burgfelsen wurde durch Blitzschlag zerstört.

Die alte Garnisonkirche war durch den Blitzschlag und die nachfolgende Explosion des benachbarten Pulvermagazins stark beschädigt worden. Für den Neubau suchte man eine weniger exponierte Stelle aus. Die Fläche zwischen der Bastion Mühlberg und der Südostbastion bot Platz genug für ein Gotteshaus und einen kleinen Kirchhof. Der Neubau begann 1737 und im nächsten Jahr erfolgte die Weihe. Die neue Garnisonkirche hatte einen rechteckigen Grundriss mit einem ⅜-Abschluss in östlicher Richtung. Die zur Verfügung stehende Grundfläche des neuen Gotteshauses entsprach etwa den Abmessungen der alten Garnisonkirche. An der Südseite sind die Treppenstufen von zwei Eingängen erkennbar. Zwei Maueransätze an der Westseite könnten auf einen weiteren Eingang hindeuten.

Die alte Garnisonkirche war durch den Blitzschlag und die nachfolgende Explosion des benachbarten Pulvermagazins stark beschädigt worden. Für den Neubau suchte man eine weniger exponierte Stelle aus. Die Fläche zwischen der Bastion Mühlberg und der Südostbastion bot Platz genug für ein Gotteshaus und einen kleinen Kirchhof. Der Neubau begann 1737 und im nächsten Jahr erfolgte die Weihe. Die neue Garnisonkirche hatte einen rechteckigen Grundriss mit einem ⅜-Abschluss in östlicher Richtung. Die zur Verfügung stehende Grundfläche des neuen Gotteshauses entsprach etwa den Abmessungen der alten Garnisonkirche. An der Südseite sind die Treppenstufen von zwei Eingängen erkennbar. Zwei Maueransätze an der Westseite könnten auf einen weiteren Eingang hindeuten.Expertentext und 2D-Grafiken: Jörg Reimann

Info-Punkt 14 "Kasematte"

In dem Felsenraum lagerte man Munition. Deshalb war er durch ein bombensicheres Dach aus Holzbalken und Faschinen geschützt. Darüber befand sich ein Ziegeldach, das zur Ableitung des Regenwassers diente.

Das Wort Kasematte bedeutet bombensicherer Raum. Im Festungsbereich des Regensteins wurden mehrere Felsenräume als Kasematten genutzt. Dieser Raum stellt eine besondere Konstruktion dar. Die Decke wurde aus Holzbalken gebildet, die in besonderer Weise in den Felsraum einbebaut waren. Über den kräftigen Holzbalken bildeten mindestens drei im Wechsel aufgelegte Schichten von Faschinen eine elastische Schicht. Eine Lage Balken schloss die Konstruktion ab. Darüber befand sich eine herkömmliche Dachkonstruktion, die der Ableitung des Regenwassers diente. Die Konstruktion aus Balken und Faschinen wurde auch im Festungsvorfeld beim Bau der zahlreichen Blockhäuser angewandt. Bei Steilfeuerbeschuss konnte so die Wucht der Kugel abgefangen werden. Die Wanddicke von mindestens 1,10 Metern ist ein weiteres Indiz für einen bombensicheren Raum. Hier konnte man Munition oder andere Materialien lagern, die für die Verteidigung der Festung wichtig waren.

Das Wort Kasematte bedeutet bombensicherer Raum. Im Festungsbereich des Regensteins wurden mehrere Felsenräume als Kasematten genutzt. Dieser Raum stellt eine besondere Konstruktion dar. Die Decke wurde aus Holzbalken gebildet, die in besonderer Weise in den Felsraum einbebaut waren. Über den kräftigen Holzbalken bildeten mindestens drei im Wechsel aufgelegte Schichten von Faschinen eine elastische Schicht. Eine Lage Balken schloss die Konstruktion ab. Darüber befand sich eine herkömmliche Dachkonstruktion, die der Ableitung des Regenwassers diente. Die Konstruktion aus Balken und Faschinen wurde auch im Festungsvorfeld beim Bau der zahlreichen Blockhäuser angewandt. Bei Steilfeuerbeschuss konnte so die Wucht der Kugel abgefangen werden. Die Wanddicke von mindestens 1,10 Metern ist ein weiteres Indiz für einen bombensicheren Raum. Hier konnte man Munition oder andere Materialien lagern, die für die Verteidigung der Festung wichtig waren.Expertentext und 2D-Grafiken: Jörg Reimann

Info-Punkt 15 "Mühlenfundament"

Das kreisförmige Sandsteinfundament markiert den Grundriss der Windmühle auf der Bastion Mühlberg. Hier stand eine Turmwindmühle mit drehbarem Dach.

Expertentext und 2D-Grafiken: Jörg Reimann

Info-Punkt 16 "Lustpavillon"

In Über dem östlichen Steilhang befand sich ein Lustpavillon für die Offiziere, den Kommandanten und dessen Gäste. Von hier hatte man einen herrlichen Blick auf das Harzvorland.

Über dem östlichen Steilhang befand sich ein Lustpavillon für die Offiziere, den Kommandanten und dessen Gäste. Dieses Bauwerk taucht erst auf den späteren Plänen der Festung auf. Das kleine Lusthaus stand auf einem Sandsteinpodest. Von hier hatte man einen herrlichen Blick auf das Harzvorland. Das Umfeld des Pavillons konnte von der Hauptstraße der Festung nicht eingesehen werden und bildete somit einen besonderen Bereich.

Über dem östlichen Steilhang befand sich ein Lustpavillon für die Offiziere, den Kommandanten und dessen Gäste. Dieses Bauwerk taucht erst auf den späteren Plänen der Festung auf. Das kleine Lusthaus stand auf einem Sandsteinpodest. Von hier hatte man einen herrlichen Blick auf das Harzvorland. Das Umfeld des Pavillons konnte von der Hauptstraße der Festung nicht eingesehen werden und bildete somit einen besonderen Bereich.Expertentext und 2D-Grafiken: Jörg Reimann

Info-Punkt 17 "Kommandantenhaus"

In dem Gebäude wohnte der Festungskommandant mit seiner Familie. Mehrere Schornsteine deuten auf die Beheizbarkeit der meisten Räume hin. Vermutlich befand sich im Erdgeschoss auch die Hauptwache.

An der Ostseite der Festung stand das Kommandantenhaus, ein stabiles Bauwerk aus Sandsteinmauerwerk. Das Gebäude überragte alle anderen Wohnunterkünfte der Garnison. Hier wohnte der Festungskommandant mit seiner Familie. Mehrere Schornsteine deuten auf die Beheizbarkeit der meisten Räume hin. Vermutlich befanden sich im Erdgeschoss auch Diensträume. Eine heute noch vorhandene Treppe führte auf die Fläche unterhalb der Bastion Mühlberg. Direkt neben der Treppe stehen heute zwei beschädigte Sandsteinskulpturen, die nachweislich schon im 18. Jahrhundert auf dem Regenstein ihren Platz hatten. Sie könnten mit einem kleinen Barockgarten im Zusammenhang gestanden haben, der auf einigen Plänen gegenüber dem Kommandantenhaus eingezeichnet ist.

An der Ostseite der Festung stand das Kommandantenhaus, ein stabiles Bauwerk aus Sandsteinmauerwerk. Das Gebäude überragte alle anderen Wohnunterkünfte der Garnison. Hier wohnte der Festungskommandant mit seiner Familie. Mehrere Schornsteine deuten auf die Beheizbarkeit der meisten Räume hin. Vermutlich befanden sich im Erdgeschoss auch Diensträume. Eine heute noch vorhandene Treppe führte auf die Fläche unterhalb der Bastion Mühlberg. Direkt neben der Treppe stehen heute zwei beschädigte Sandsteinskulpturen, die nachweislich schon im 18. Jahrhundert auf dem Regenstein ihren Platz hatten. Sie könnten mit einem kleinen Barockgarten im Zusammenhang gestanden haben, der auf einigen Plänen gegenüber dem Kommandantenhaus eingezeichnet ist.Expertentext und 2D-Grafiken: Jörg Reimann

Info-Punkt 19 "Offizierskaserne"

Auf dem Felsabsatz befand sich die Offizierskaserne. Die Felsräume waren durch Mauerwerk verkleidet. Im Dachgeschoss hatten die Offiziersburschen ihre Unterkunft.

Die Kaserne der Offiziere befand sich auf einem Felsabsatz in Geschosshöhe. Deshalb wirkt sie wie

Die Kaserne der Offiziere befand sich auf einem Felsabsatz in Geschosshöhe. Deshalb wirkt sie wieein zweigeschossiges Gebäude. Eigentlich ist es aber nur ein Haus mit einer Wohnetage, einem

ausgebauten Dach und einem Kellergeschoss. Das Gebäude stand leicht schräg zur Straße, wie der

Fundamentverlauf erkennen lässt. Die Offizierskaserne war ein Steinbau mit einem Walmdach. Die

Dachgauben deuten an, dass hier die Offiziersburschen ihr Quartier hatten. Die Fenster auf der

Nordseite waren mit Fensterläden ausgestattet, da sie, auch auf Grund der exponierten Lage, stark dem

Wind ausgesetzt waren. Über die Gestaltung der Südfassade ist nichts bekannt. Eine Felsentreppe

führte auf der Westseite zum Eingang des Gebäudes. Außer einem Raum im Eingangsbereich zeigen

die historischen Pläne fünf komfortable Wohnräume für die Offiziere. Von der Wohnetage gab es keine direkte Verbindung zu den darunter liegenden Felsenräumen. Der

Zugang erfolgte von der Straße aus.

Expertentext und 2D-Grafiken: Jörg Reimann

Info-Punkt 20 "Kriegspulvermagazin"

Das Kriegspulvermagazin war teilweise in den Felsen gebaut. Die Wandstärke betrug 1,80 Meter. Das Dach diente nur der Ableitung des Regenwassers. Darunter befand sich ein Tonnengewölbe.

Im Falle einer Belagerung war zur Lagerung des Schwarzpulvers ein bombensicherer Raum notwendig. Dafür wählte man den Felsblock östlich des heutigen Raubgrafentunnels aus. Das Felsgewölbe erhielt eine lichte Höhe von 2 m. Die Decke hatte im Durchschnitt eine Mächtigkeit von 3 m. Das Kriegspulvermagazin hatte das gleiche Fassungsvermögen wie das Friedenspulvermagazin. Dem Felsgewölbe war auf der Nordseite ein gemauertes Tonnengewölbe vorgelagert. Direkt auf diesem Mauerwerk lagen die Dachziegel. Die Außenwände waren 1,80 m stark und erhielten zusätzlich Stabilität durch drei Stützpfeiler an der Nordseite und einen Stützpfeiler an der Westseite. Zur Belüftung des Innenraums waren Luftkanäle in die Mauern eingearbeitet, die einen geknickten Verlauf aufwiesen, um das direkte Eindringen von Geschossen oder anderen Dingen zu verhindern. Zum Schutz gegen Tiere waren die Öffnungen mit Drahtgittern versehen. Holzklappen ermöglichten es, die Lüftungsschlitze bei starkem Wind ganz zu schließen.

Im Falle einer Belagerung war zur Lagerung des Schwarzpulvers ein bombensicherer Raum notwendig. Dafür wählte man den Felsblock östlich des heutigen Raubgrafentunnels aus. Das Felsgewölbe erhielt eine lichte Höhe von 2 m. Die Decke hatte im Durchschnitt eine Mächtigkeit von 3 m. Das Kriegspulvermagazin hatte das gleiche Fassungsvermögen wie das Friedenspulvermagazin. Dem Felsgewölbe war auf der Nordseite ein gemauertes Tonnengewölbe vorgelagert. Direkt auf diesem Mauerwerk lagen die Dachziegel. Die Außenwände waren 1,80 m stark und erhielten zusätzlich Stabilität durch drei Stützpfeiler an der Nordseite und einen Stützpfeiler an der Westseite. Zur Belüftung des Innenraums waren Luftkanäle in die Mauern eingearbeitet, die einen geknickten Verlauf aufwiesen, um das direkte Eindringen von Geschossen oder anderen Dingen zu verhindern. Zum Schutz gegen Tiere waren die Öffnungen mit Drahtgittern versehen. Holzklappen ermöglichten es, die Lüftungsschlitze bei starkem Wind ganz zu schließen. Expertentext und 2D-Grafiken: Jörg Reimann

Info-Punkt 21 "Brauhaus"

Das Gebäude beeindruckte durch das gewaltige Dach mit den zahlreichen Öffnungen. Hier, auf der „Darre“, wurde das Malz für die Bierherstellung getrocknet. Mehrere Schornsteine waren für ein Brauhaus typisch.

Am Abhang hinter den Baracken, stand das Brauhaus. Bier galt als Getränk mit längerer Haltbarkeit. Es wurde in Fässern gelagert und war nicht nur für den Verbrauch der Regensteiner Garnison, sondern auch für die Versorgung weiterer Truppen im Kriegsfall gedacht. Das beeindruckende Brauerei- Gebäude war ein Fachwerkbau mit drei Etagen und einem Walmdach unter dem zwei Dachböden lagen. Deshalb wies es zwei Reihen Dachgauben auf. Hier, auf der „Darre“, wurde das Malz für die Bierherstellung getrocknet. Mehrere Schornsteine waren für ein Brauhaus durch die Bierherstellung technologisch bedingt.

Am Abhang hinter den Baracken, stand das Brauhaus. Bier galt als Getränk mit längerer Haltbarkeit. Es wurde in Fässern gelagert und war nicht nur für den Verbrauch der Regensteiner Garnison, sondern auch für die Versorgung weiterer Truppen im Kriegsfall gedacht. Das beeindruckende Brauerei- Gebäude war ein Fachwerkbau mit drei Etagen und einem Walmdach unter dem zwei Dachböden lagen. Deshalb wies es zwei Reihen Dachgauben auf. Hier, auf der „Darre“, wurde das Malz für die Bierherstellung getrocknet. Mehrere Schornsteine waren für ein Brauhaus durch die Bierherstellung technologisch bedingt.Expertentext und 2D-Grafiken: Jörg Reimann

Info-Punkt 22 "Brunnenhaus"

Der Brunnen war etwa 195 Meter tief. Drei Männer liefen fast 15 Minuten in einem Tretrad, um den Kübel mit etwa 110 Litern Wasser heraufzuziehen. Ein zweiter Kübel wurde gleichzeitig herabgelassen.

Tafel 22 Die Wasserversorgung gewährleistete auf der Festung Regenstein ein etwa 197 Meter tiefer Brunnen. Der Schacht wurde direkt aus dem Felsen gemeißelt. Nur der obere Teil erhielt eine gemauerte Einfas- sung. Darüber war ein stattliches Gebäude errichtet worden. Ein Tretrad, das durch drei Männer in Drehbewegung gebracht werden konnte, trieb die etwa einen Meter starke Welle an. Dreimal täglich tauchte einer der beiden gegenläufigen Eimer in den Schacht hinab. Nach 12 Minuten kam der andere Eimer, gefüllt mit klarem, kühlem Wasser, wieder an die Oberfläche. Das Wasser wurde in Becken direkt neben dem Brunnenschacht gegossen und konnte von dort entnommen werden. Aus einer Beschreibung der Bergfestung von 1741 geht hervor, dass das Tau, an dem die Eimer befestigt waren, 100 Taler gekostet haben soll. Für einen Soldaten der Festungsbesatzung entsprach diese Summe dem Sold für mehr als acht Jahre. Heute ist oberirdisch keine Spur der ehemaligen Wasserversorgung mehr erkennbar.

Tafel 22 Die Wasserversorgung gewährleistete auf der Festung Regenstein ein etwa 197 Meter tiefer Brunnen. Der Schacht wurde direkt aus dem Felsen gemeißelt. Nur der obere Teil erhielt eine gemauerte Einfas- sung. Darüber war ein stattliches Gebäude errichtet worden. Ein Tretrad, das durch drei Männer in Drehbewegung gebracht werden konnte, trieb die etwa einen Meter starke Welle an. Dreimal täglich tauchte einer der beiden gegenläufigen Eimer in den Schacht hinab. Nach 12 Minuten kam der andere Eimer, gefüllt mit klarem, kühlem Wasser, wieder an die Oberfläche. Das Wasser wurde in Becken direkt neben dem Brunnenschacht gegossen und konnte von dort entnommen werden. Aus einer Beschreibung der Bergfestung von 1741 geht hervor, dass das Tau, an dem die Eimer befestigt waren, 100 Taler gekostet haben soll. Für einen Soldaten der Festungsbesatzung entsprach diese Summe dem Sold für mehr als acht Jahre. Heute ist oberirdisch keine Spur der ehemaligen Wasserversorgung mehr erkennbar.Expertentext und 2D-Grafiken: Jörg Reimann

Info-Punkt 24 "Weg zur Kirche"

Zur Garnisonkirche von 1697 gelangte man zunächst über die Felsentreppe, bog dann nach links ab. Eine Brücke ermöglichte es, den Graben zu überqueren. Die Balkenauflagen sind noch gut sichtbar.

Auffallig ist an beiden Kirchen, dass sie keinen Glockenturm besitzen. In Kurbrandenburg und Preußen wurden die Gläubigen der Garnison durch Trommelschlag zur Kirche gerufen. An allen Sonn- und Feiertagen schlugen die Trommler der Kompanie zu einer bestimmten Uhrzeit zur Kirchenparade. Daraufhin traten alle Musketiere, Gefreiten, Unteroffiziere, Sergeanten und Offiziere vor der Offizierskaserne an. Der Capitain oder Hauptmann ließ zur Kontrolle der Anwesenheit alle Namen verlesen. Gab es keine Beanstandungen, marschierte er mit der Kompanie in die Kirche. Eine Brücke, die vom Felsvorsprung oberhalb des Teufelsloches hinüber zum Felsen der ehemaligen Unterburg führte, ermöglichte den direkten Zugang zur Kirche von 1697. Die Ausarbeitungen für zwei kräftige Auflagebalken sind deutlich in der burgseitigen Felswand zu erkennen. Eine heute noch vorhandene Felsentreppe führte aus dem Bereich der Unterburg direkt zu der rundbogigen Eingangstür des Gotteshauses der Garnison. Damit kein Soldat die Kirche vorzeitig verlassen konnte, schrieb das Reglement vor, einen Unteroffizier mit Kurzgewehr vor der Tür zu postieren.

Auffallig ist an beiden Kirchen, dass sie keinen Glockenturm besitzen. In Kurbrandenburg und Preußen wurden die Gläubigen der Garnison durch Trommelschlag zur Kirche gerufen. An allen Sonn- und Feiertagen schlugen die Trommler der Kompanie zu einer bestimmten Uhrzeit zur Kirchenparade. Daraufhin traten alle Musketiere, Gefreiten, Unteroffiziere, Sergeanten und Offiziere vor der Offizierskaserne an. Der Capitain oder Hauptmann ließ zur Kontrolle der Anwesenheit alle Namen verlesen. Gab es keine Beanstandungen, marschierte er mit der Kompanie in die Kirche. Eine Brücke, die vom Felsvorsprung oberhalb des Teufelsloches hinüber zum Felsen der ehemaligen Unterburg führte, ermöglichte den direkten Zugang zur Kirche von 1697. Die Ausarbeitungen für zwei kräftige Auflagebalken sind deutlich in der burgseitigen Felswand zu erkennen. Eine heute noch vorhandene Felsentreppe führte aus dem Bereich der Unterburg direkt zu der rundbogigen Eingangstür des Gotteshauses der Garnison. Damit kein Soldat die Kirche vorzeitig verlassen konnte, schrieb das Reglement vor, einen Unteroffizier mit Kurzgewehr vor der Tür zu postieren.Expertentext und 2D-Grafiken: Jörg Reimann

Info-Punkt 25 "Unteroffizierskaserne"

Der Sandsteinsockel markiert den Grundriss der Kaserne der Unteroffiziere. Ihre Unterkunft lag oberhalb der Musketierkaserne. Auf der Westseite waren die Fenster eingebaut. An der Ostseite lagen die Treppenhäuser.

Die einstöckige Kaserne oberhalb des Teufelsloches weicht mit ihrem Grundriss von den Mannschaftskasernen ab. Auffällig sind drei Anbauten an der Ostseite des Gebäudes. Hierbei dürfte es sich um die Treppenhäuser handeln. Die Haustüren befanden sich wohl auf der Südseite. Da die Hauptwindrichtung auf dem Regenstein Nordwest ist, lagen die Eingänge im Windschatten. Die Gebäudetiefe war bei dieser Kaserne geringer als bei den Mannschaftsunterkünften. Die vorhandenen Anhaltspunkte ergeben, dass eine gleichmäßige Dreiteilung des Bauwerks vorlag. Hinter jedem Hauseingang befanden sich wohl je zwei Wohnräume im Erd- und im Obergeschoss. Somit standen 12 kleine Wohnräume in diesem Haus zur Verfügung. Dadurch konnten die im Reglement vorgegebenen 10 etatmäßigen Unteroffiziere der Garnisonkompanie problemlos untergebracht werden. Das Gebäude war in Fachwerkbauweise errichtet worden, besaß ein flaches Walmdach und war deutlich oberhalb der Mannschaftskasernen positioniert. Da die Fenster auf der Westseite lagen, konnte die Nachmittagssonne die Zimmer zum Dienstschluss etwas erwärmen. Schornsteine fehlen auch bei diesem Bauwerk.

Die einstöckige Kaserne oberhalb des Teufelsloches weicht mit ihrem Grundriss von den Mannschaftskasernen ab. Auffällig sind drei Anbauten an der Ostseite des Gebäudes. Hierbei dürfte es sich um die Treppenhäuser handeln. Die Haustüren befanden sich wohl auf der Südseite. Da die Hauptwindrichtung auf dem Regenstein Nordwest ist, lagen die Eingänge im Windschatten. Die Gebäudetiefe war bei dieser Kaserne geringer als bei den Mannschaftsunterkünften. Die vorhandenen Anhaltspunkte ergeben, dass eine gleichmäßige Dreiteilung des Bauwerks vorlag. Hinter jedem Hauseingang befanden sich wohl je zwei Wohnräume im Erd- und im Obergeschoss. Somit standen 12 kleine Wohnräume in diesem Haus zur Verfügung. Dadurch konnten die im Reglement vorgegebenen 10 etatmäßigen Unteroffiziere der Garnisonkompanie problemlos untergebracht werden. Das Gebäude war in Fachwerkbauweise errichtet worden, besaß ein flaches Walmdach und war deutlich oberhalb der Mannschaftskasernen positioniert. Da die Fenster auf der Westseite lagen, konnte die Nachmittagssonne die Zimmer zum Dienstschluss etwas erwärmen. Schornsteine fehlen auch bei diesem Bauwerk.Expertentext und 2D-Grafiken: Jörg Reimann

Info-Punkt 30 "Verlorener Posten"

Auf dem Felsvorsprung befand sich ein hölzernes Wachhäuschen. In einer stürmischen Nacht hatte ein Posten dort Zuflucht gesucht und wurde von Wind in den Abgrund gerissen. Deshalb hieß dieser Platz „verlorener Posten“. Der Musketier hatte aber Glück. Am nächsten Tag fand ihn die Patrouille mit leichten Verletzungen im Tal.

Die ersten Unterstände für die Schildwachen wurden in reiner Holzbauweise errichtet. Auf dem nordöstlichen Felsvorsprung befand sich ein derartiges hölzernes Wachhäuschen. In einer stürmischen Nacht hatte ein Posten dort Zuflucht gesucht und wurde vom Wind in den Abgrund gerissen. Deshalb hieß dieser Platz „verlorener Posten“. Der Musketier hatte aber Glück. Am nächsten Tag wurde er durch die Patrouille im Tal gefunden. Zur Überraschung seiner Kameraden hatte er nur eine leichte Verletzung am Fuß. Das Aussehen der Wachhäuser auf den Bastionen variierte im Laufe der Zeit. Ende des 17. Jahrhunderts wird für die Süd-West-Bastion ein Auslug im Fachwerkstil dargestellt. Auf späteren Abbildungen sind alle Wachhäuser als gemauerte Türmchen dargestellt, die teilweise verschiedene Dachformen zeigen.

Die ersten Unterstände für die Schildwachen wurden in reiner Holzbauweise errichtet. Auf dem nordöstlichen Felsvorsprung befand sich ein derartiges hölzernes Wachhäuschen. In einer stürmischen Nacht hatte ein Posten dort Zuflucht gesucht und wurde vom Wind in den Abgrund gerissen. Deshalb hieß dieser Platz „verlorener Posten“. Der Musketier hatte aber Glück. Am nächsten Tag wurde er durch die Patrouille im Tal gefunden. Zur Überraschung seiner Kameraden hatte er nur eine leichte Verletzung am Fuß. Das Aussehen der Wachhäuser auf den Bastionen variierte im Laufe der Zeit. Ende des 17. Jahrhunderts wird für die Süd-West-Bastion ein Auslug im Fachwerkstil dargestellt. Auf späteren Abbildungen sind alle Wachhäuser als gemauerte Türmchen dargestellt, die teilweise verschiedene Dachformen zeigen.Expertentext und 2D-Grafiken: Jörg Reimann

Info-Punkt 31 "Garnisonskirche von 1697"

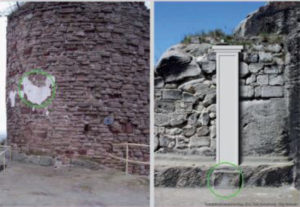

Putzspuren am Turm und der untere Teil eines Wandpfeilers sind einige erhaltene Details der Innenausstattung der Garnisonkirche von 1697. Im Jahr 1736 wurde sie durch Blitzschlag beschädigt.

Nachdem die Festungswerke, die Unterkünfte und die Versorgungsbauten fertig gestellt waren, wurde eine Kirche errichtet. Sie erhielt ihren Platz auf der Fläche zwischen der alten Burgkirche und dem Turmstumpf, der mit etwa der Hälfte seines Umfangs in das Kirchenschiff integriert wurde. Das neue Gotteshaus hatte einen annähernd rechteckigen Grundriss und trug ein hohes Walmdach mit Gauben. Der Eingang lag an der nördlichen Ecke der Südwestseite. Putzspuren am Turm und der untere Teil eines Wandpfeilers sind einige erhaltene Details der Innenausstattung der Garnisonkirche von 1697. Im Jahr 1736 wurde sie durch Blitzschlag und die nachfolgende Explosion des unmittelbar benachbarten Pulvermagazins anscheinend so schwer beschädigt, dass man es für günstiger erachtete, den Neubau in der Senke zwischen den Bastionen Mühlberg und Friedrich-Wilhelms-Burg zu errichten.

Nachdem die Festungswerke, die Unterkünfte und die Versorgungsbauten fertig gestellt waren, wurde eine Kirche errichtet. Sie erhielt ihren Platz auf der Fläche zwischen der alten Burgkirche und dem Turmstumpf, der mit etwa der Hälfte seines Umfangs in das Kirchenschiff integriert wurde. Das neue Gotteshaus hatte einen annähernd rechteckigen Grundriss und trug ein hohes Walmdach mit Gauben. Der Eingang lag an der nördlichen Ecke der Südwestseite. Putzspuren am Turm und der untere Teil eines Wandpfeilers sind einige erhaltene Details der Innenausstattung der Garnisonkirche von 1697. Im Jahr 1736 wurde sie durch Blitzschlag und die nachfolgende Explosion des unmittelbar benachbarten Pulvermagazins anscheinend so schwer beschädigt, dass man es für günstiger erachtete, den Neubau in der Senke zwischen den Bastionen Mühlberg und Friedrich-Wilhelms-Burg zu errichten.Expertentext und 2D-Grafiken: Jörg Reimann